近日,我院魏力教授团队在植物学领域杂志《The Plant Journal》在线发表了题为《Epitranscriptomic reprogramming in response to low CO₂ stress and m⁶A engineering to enhance biomass production in Nannochloropsis oceanica》的研究论文,该研究系统揭示了在低二氧化碳胁迫下,海洋微拟球藻通过RNA的m⁶A甲基化修饰进行表观转录组重编程的动态机制,通过基因编辑方法功能验证了m⁶A甲基化修饰相关的“书写”蛋白,进而通过人工组装m⁶A书写编辑器即表观基因编辑手段实现了m⁶A修饰的工程化,提高了微藻在低CO₂条件下的生物质产量,为微藻表观遗传学与合成生物学元件开发以及藻基碳减排与生物制造利用提供了全新思路。

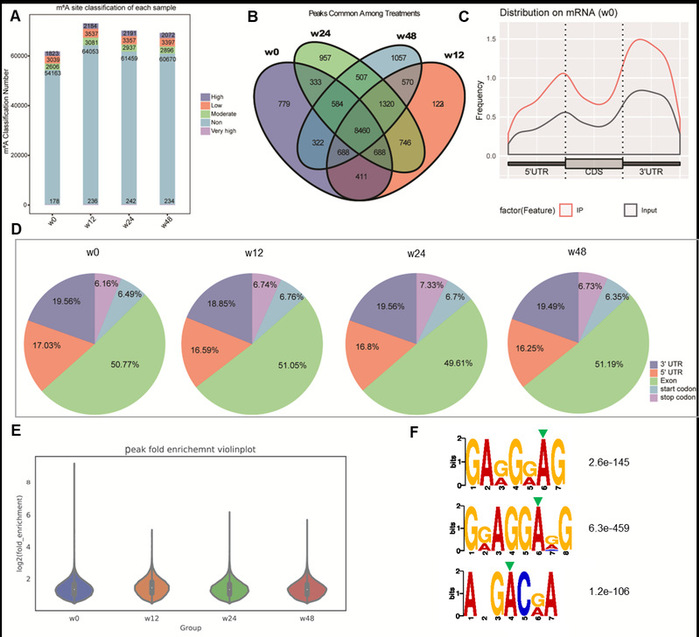

N⁶-腺苷甲基化(m⁶A)是真核生物mRNA中最常见的化学修饰之一,在基因表达调控中具有重要作用。然而,m⁶A修饰在微藻中的动态变化及其调控机制尚不清楚。研究团队利用甲基化RNA免疫共沉淀测序(MeRIP-seq)和质谱技术,首次系统分析了海洋微拟球藻在从高CO₂转为低CO₂条件下的m6A修饰图谱。结果发现,m⁶A峰主要富集在转录本的3’UTR区域,并与CO₂响应基因的转录活性呈正相关。低CO₂胁迫诱导了广泛的m⁶A修饰重编程,反映出藻细胞在表观转录组水平上的灵活适应机制。

研究进一步通过基因组编辑敲除了两个候选的m⁶A甲基转移酶基因——NoMTA(NO04G02990)和NoMTB(NO07G02450)。结果表明,这些基因功能缺失导致了m⁶A修饰水平和分布的显著变化,同时引起低CO₂响应基因(如碳/氮代谢与光呼吸相关基因)的表达改变,最终导致生长速率和生物量下降。这一发现揭示了m⁶A修饰在藻类应对碳源波动中的核心调控作用。

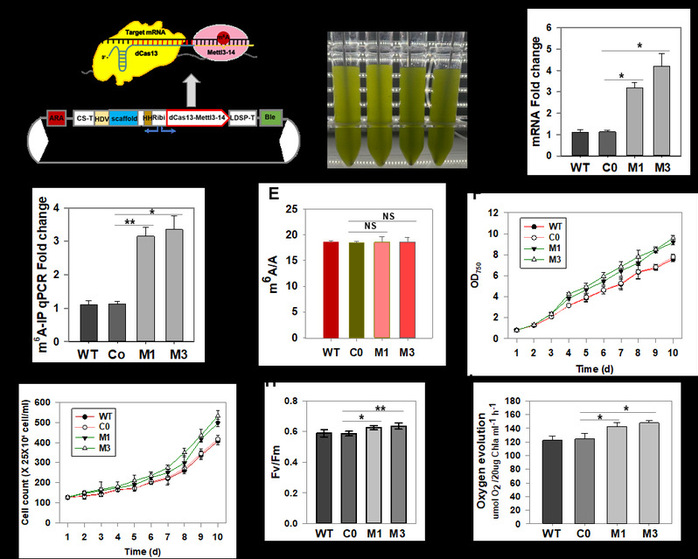

在此基础上,研究团队首次利用CRISPR/dCas13系统结合MTA与NoMTB实现了m⁶A修饰的人工重编程。该策略显著提高了海洋微拟球藻在低CO₂环境下的耐受性和生物量积累。这一成果不仅为理解微藻表观调控机制提供了分子依据,也为通过“表观转录组工程”优化光合碳固定效率和生物燃料生产等开辟了新方向。

该研究开创性地将表观转录组学与微藻合成生物学结合,为未来通过调控RNA修饰提升光合生物碳固定与生物质转化效率提供了范例。研究者也指出,这项工作为微藻表观遗传学研究奠定了基础,并可能促进其在微生态碳循环调控、绿色资源化及工业藻类育种等领域的应用。

我院已毕业硕士研究生朱涵为第一作者,魏力教授为通讯作者。该项工作得到了国家自然科学基金、海南省创新院士工作站等项目和热带岛屿生态学教育部重点实验室的支持。

《The Plant Journal》文章链接: http://dx.doi.org/10.1111/tpj.70566

魏力教授团队在植物学领域杂志《The Plant Journal》发表研究论文

m⁶A修饰在微藻中的动态响应机制被揭示

m⁶A工程化提升低CO₂耐受性与生物量产出